因為堆了20多個國際頂尖建筑師的作品,南京原本默默無聞的小湖邊引起了很多人的關注,甚至變成了許多設計師的朝圣地。

王澍、妹島和世、磯崎新、斯蒂文·霍爾、張雷、埃塔·索特薩斯……南京四方藝術湖區聚集的設計者,好幾位都是拿過建筑界最高獎普利茨克獎的得主。

然而,有些去過的網友卻說是對藝術的褻瀆,大師作品的一頓亂燉,反而失了美感。

四方當代美術館

碉堡

不過國外對其夸獎聲不斷

CNN贊其是“建筑仙境”

《華爾街日報》曾租飛機來拍攝

《紐約時報》還特地為它發過長篇報道

哈佛、麻省理工都組團來參觀

整個湖區建筑群是這些個大師耗費了十年時間設計、建造,但仍有些還沒建成,下面帶大家看看其中8個有特色的建筑。

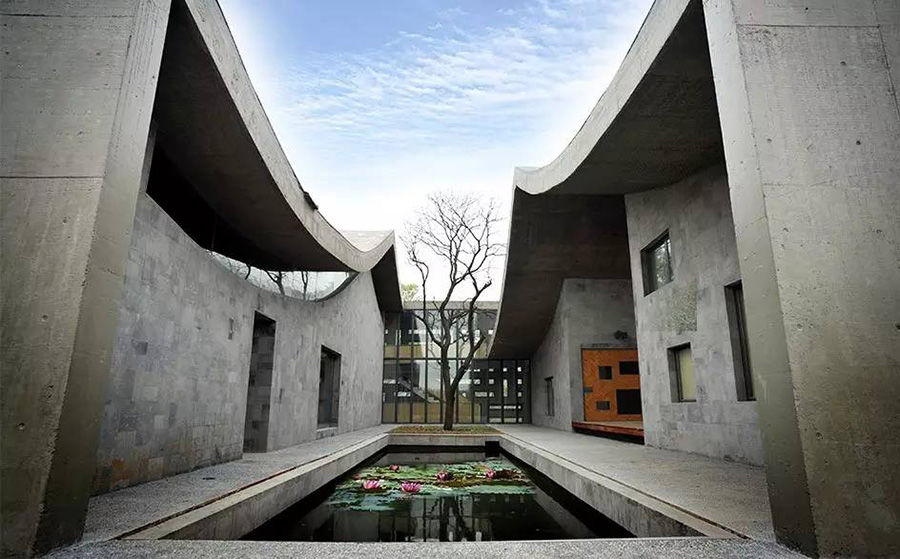

三合宅——王澍

王澍是有建筑界“奧斯卡”之稱的普利茲克唯一獲獎中國人。他一向喜歡拿破瓦片、舊磚頭來造房子,這次也不例外。

三合宅的外墻用產自蘇州的水磨清磚,整體較為素雅。

為了解決雨水的排泄,屋面采用了雙曲面的設計。

同時,屋頂的形狀讓房子看似睡著了。王澍引入了席居的概念,房子和居者同為夢游者,使人處于較為放松的狀態。

房子中間圍著一方淺池,水波、居者、房子互相蕩漾,頗有意境。

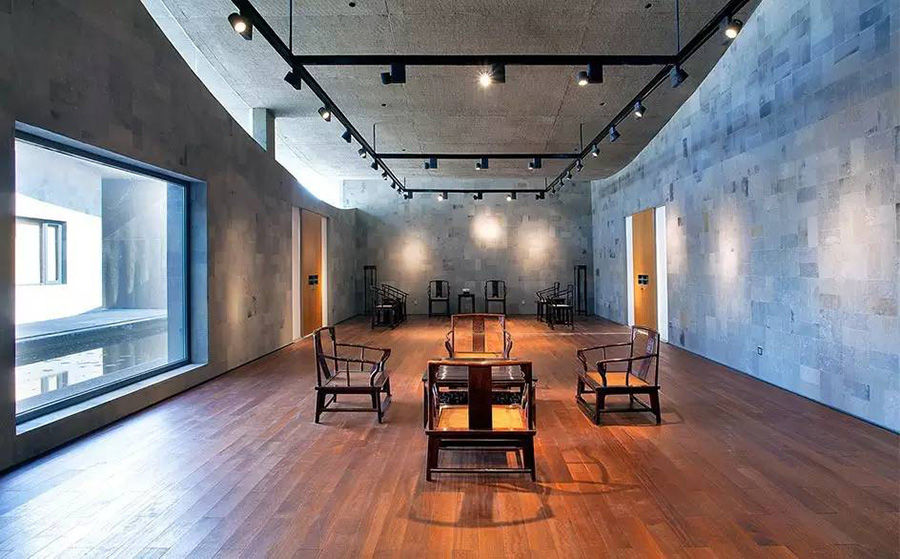

房屋墻面由蘇州青磚砌成,而內部的暖色地板,和墻壁形成鮮明對比。冷暖的搭配,讓人體會到兩種不同的感受。

四方當代美術館——斯蒂文·霍爾(美國)

四方當代美術館的造型非常輕盈,就像一個四方塊懸浮在花園墻之上,呈現了一派自然的禪境。

這個四方塊是平行透視空間,晚上從遠看很像燈塔。而把它和花園墻連接起來的是一條長長的懸空樓梯。

除了樓梯,還有電梯能進入到空中展廊。展廊在空中沿著順時針展開,到達俯瞰點。

更巧妙的是,這個美術館和明朝南京的視覺軸線相連。也就是說,二層轉角處還是遠眺南京城墻的絕佳景點。

整個建筑很環保,炭黑色的城墻為專門從南京市中心破敗的老胡同院落中回收利用的磚塊。

會議中心——磯崎新(日本)

磯崎新(ArataIsozaki)的身上有許多標簽,日本建筑大師丹下健三的弟子,“日本建筑界三杰”、三宅一生的好朋友。

而最讓他為中國人所知的是他設計的日本侵華罪行館。一個日本設計師,為中國設計,還是個敏感的話題,引起了很多熱議。

當時還有記者問他為什么會做,他卻只是簡單回答,“我是作為一個人,通過文化手段來展現這段事實,而且人與人之間的關系更為重要。”

磯崎新的設計風格非常創新,融合了理性的現代主義結構,又結合了典雅的古典主義布局,特別擅長將老元素賦予新意義。

這和磯崎新先生本人的個性也很相似,兼具東方古典、細膩但又很包容。見過磯崎新的人曾描述他:“年過古稀,一頭白發只剩下蒼涼的最后一小撮,但他仍舊扎了一根小辮。其余衣著皆樸素。”

他在四方當代藝術湖區建的會議中心,也是乍看其貌不揚。置身于山谷之中的會議室從高處向下看,整個樓是下沉式的,視野非常寬闊。而且按照國際會議廳規格建造,能容納400多人。

建筑與山谷軸線正交,讓進去中心的人都能有很好的視野。內有玄機的會議中心倒是很有磯崎新的內斂氣質。

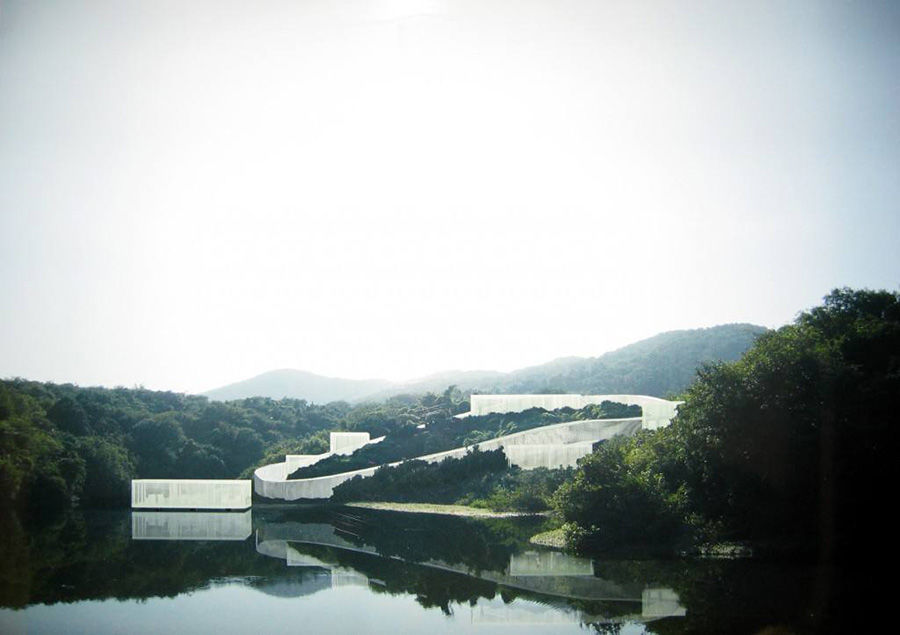

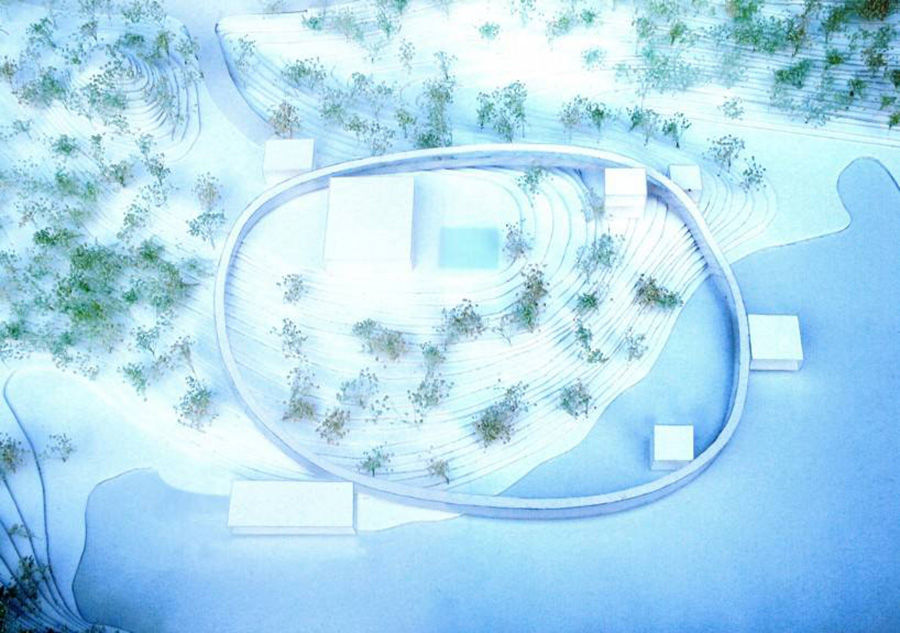

流動空間——妹島和世、西澤立衛(日本)

湖區內的 “流動空間” 出自獲得堪稱建筑界最高獎的普利茨克獎獲得者,日本的設計師,妹島和世和西澤立衛。

見過他們設計的人,都會覺得作品表現得非常簡單但卻總帶給你困惑感。它的魅力在于建筑本身的批評性。曾有人形容妹島的作品像“朦朧的半透明晚禮服”。

妹島和世曾說,自己一年只做一個工程,就算只能勉強維持事務所的開支,但必須對作品認真。

他們在湖區的設計也秉持了一貫的簡單造型,純白色的環形半島,非常輕盈流動。

環形走廊,隨地形起伏而嵌入水面,沿途七個大小不一的立方體分別是工作室、臥室、客房、會議廳、泳池等功能房間。

通過走廊可以到達建筑的任何一處。全方位地觀賞周圍的風光。

六間——艾未未

六間的設計者是詩人艾青的兒子艾未未。

他身上帶著些藝術家的氣息,但他還是個厲害的建筑設計師,當初的鳥巢他也參與設計。不過他的作品一點兒也不抒情,反而很顛覆。

他有個設計公司,取名Fake Design(假設計)。倒是連名字都帶著些玩味的氣息。

湖區里他的設計“六間”,坐落在山丘之上,可以透過巨大的落地窗眺望室外的美景,走廊則將六個單元聯系在一起。

雖然是樸實無華的六個房間。室內家具則大多采用了木材的板條箱進行制作并安裝了輪子,反應出移動的美學。

舟泊——馬蒂·沙那克塞那豪、皮若·沙那克賽那豪(芬蘭)

有人說,這可能是綠得最好看的建筑了。建筑表面用了綠色的青銅,頗有歷史感。乍看還有點像船離開海岸線時的樣子。

看這“舟泊”的名字很詩意,其實它的設計者并非中國人。他們來自芬蘭,所以建筑的內室有濃濃的北歐風情。

房子里面鋪滿了櫻桃木,天然石頭鋪滿了電梯通道、壁爐和屋頂露臺。

碉堡——張雷

碉堡的環境十分清幽,在接近山谷的緩坡上,背面有一處小山丘,前面是谷底小溪。

整個建筑被分解成五個立方體,疊為四層。層高和旁邊的樹木差不多高,既低調又特別。

屋頂則是一個水池和平臺,中間三層均有兩個臥室,底層設置了起居室和餐廳。讓你感受山林的同時,享有充分的私密。

而設計這個建筑的張雷,曾用宣紙糊了把椅子,在米蘭設計周得了大獎。

光盒子——戴維·艾德加耶(英國)

戴維·艾德加耶大有來頭,不僅設計過時尚大師Alexander McQueen的家宅、美國丹佛當代藝術博物館,而且每年所有的諾貝尓獎都是從他設計的房子里頒出去的。

他這次的作品外形很簡單,是一個橫亙在小溪前面、架起的60米細長箱體。

整個房子像一個密閉的容器。除了兩個起居室開有大玻璃窗,外墻的其余部分只有小方洞,造型十分前衛。

再仔細探索下來才會發現,原來玄機在屋頂。上面布滿了線形天窗,寬度、間隔各不相同,陽光透過天窗會投影下許多光帶。

更巧妙的是,這些光帶不光只是好看,還能隨著時辰和四季太陽高度的變化,像日冕一樣精確記錄大自然的周期變換。

你會發現,盡管窗不多,但室內光線依然很充足。

屋內的布局非常簡潔,木色的地面,較多的玻璃材料,再加上精妙的光線,使得氣氛非常地寧靜。

這房子做展覽還可以但是自己住的話就只能呵呵了!

一般人真的接受不了啊!