01. 鄉村寶貴的資源發出“閑物招領”的信息

距離成都市區1個半小時車程的小石村(現金城社區,位于四川省彭州市桂花鎮),自六十年代開發煤礦后,一度成為區域經濟的中心。九十年代后,小石村開始日漸蕭條,直到08年汶川地震,整個村子基本被震毀,煤礦也坍塌了,經濟失去支柱。震后重建后,村子里的年輕人和中年大多選擇外出務工。

▼小石村

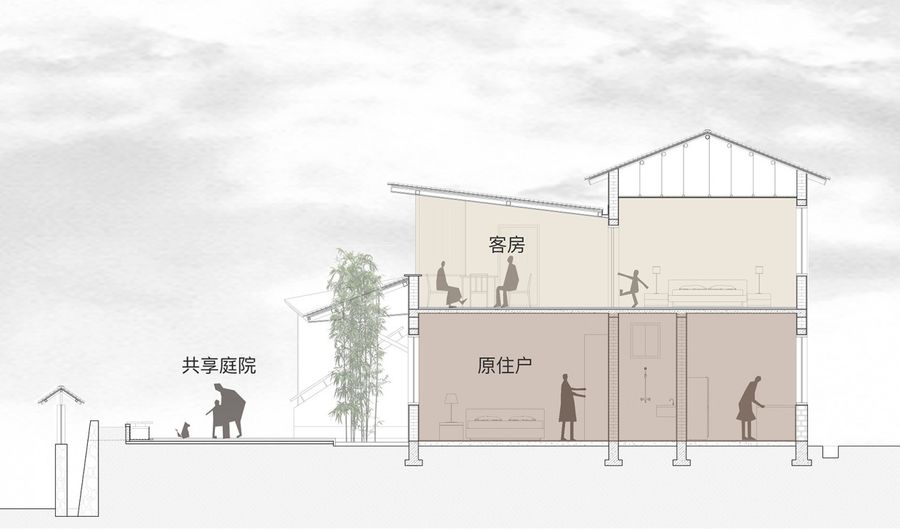

這些08年震后重建的平房,未保留川西蒼老的個性,同時隨著鄉村的空心化,一家兩層樓四室或五室的房子,只剩下一到兩位老人在居住,這些熱鬧的聲音和畫面消失了,空間也開始空閑了。

▼小石村村民

“如何解決鄉村建設用地的稀缺、如何盤活農村閑置資產、如何增加村民和村集體收入”等等問題碰撞在岳書記(小石村書記)腦海中,逐漸產生了共享民宿想法的雛形。緊接著書記向我們發出小石村“閑物招領”的信息:請設計師將30戶普通農用住宅的二層聯系起來作為民宿,整體運營。

▼共享民宿原場地

國內民宿的概念來自于日語,一般指本地人自有的空余房間為游客提供住宿和飲食等的家庭旅館。那么共享民宿應該是什么樣呢?能帶來什么樣的空間體驗?怎樣能讓小石村潛入人們的念想中呢?

在這個物質過剩的年代,最稀缺的資源之一就是:空間。在村莊更新建設中,一方面集體建設指標非常寶貴,另一方面村民的房屋由于空心化產生了閑置的空間,這二者在這個項目結合起來,又順勢解決了勞動力閑置和利益共享的問題,這個模式是小石村的首創。

▼共享民宿改造范圍

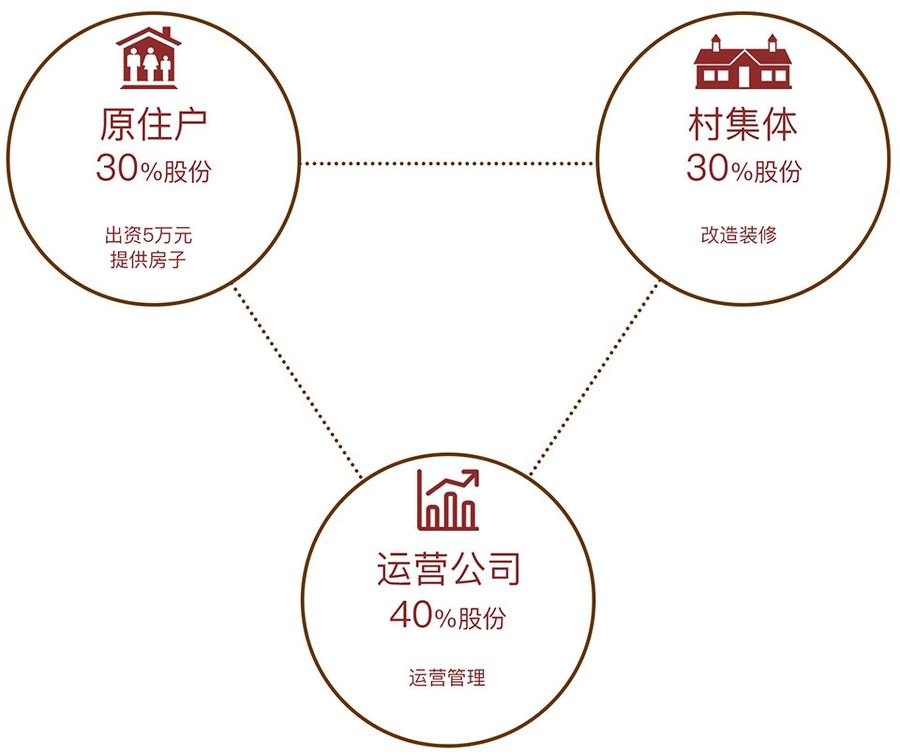

因地制宜的發展模式,讓共享民宿的設計不同于以往民宿明確的、流程化的設計工作模式。最初我們并未直接設計,而是和村委會一起,進行了大量村民的座談會和村民意愿調查,一場從內部生長的“產業復興”和一次“因地制宜的創新”正在醞釀生成。共享民宿模式是將村民、村集體和專業的運營公司形成一個利益共同體,把大家拉到統一戰線,在此“命運共同體”下去發展村莊。

▼共享民宿模式

▼共享民宿功能分區

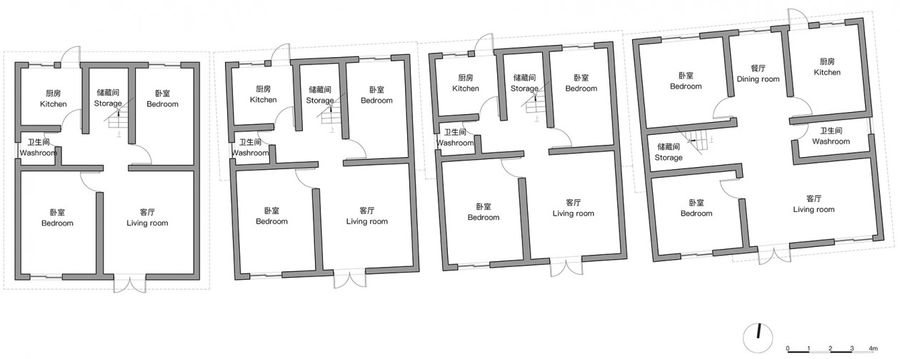

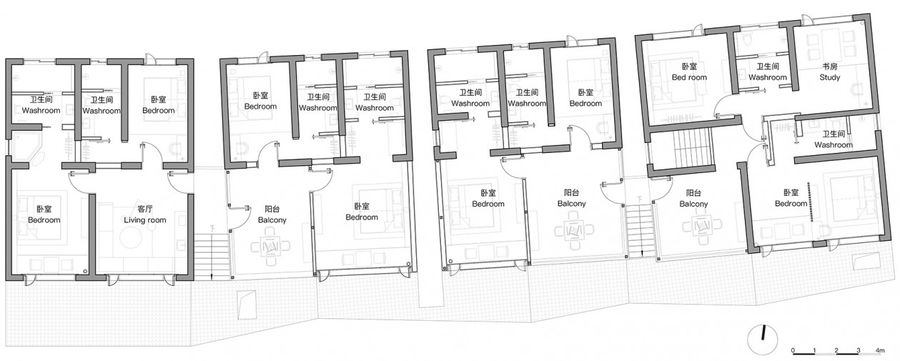

村委會計劃涵蓋社區內30戶居民,在討論后決定先改造位于小石社區村委會以北的4戶作為示范,也作為探索共享民宿模式的起點。

▼共享民宿原場地

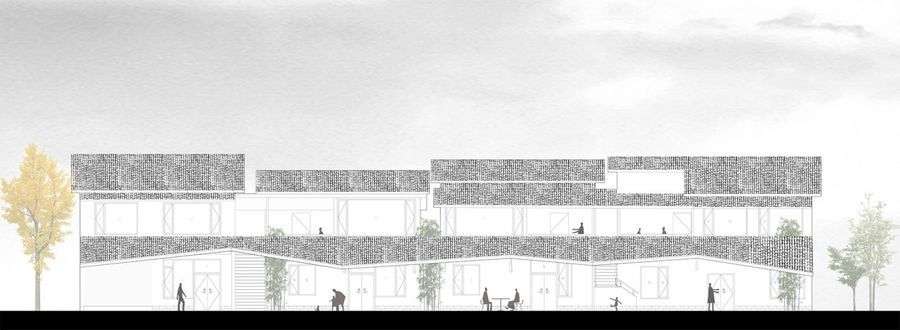

為打破這種完全開放式狀態,我們從布局開始,“將社區引入內部”為基礎概念,而震后整齊的布局恰巧為我們提供了便利,從空間引導讓共享民宿的體驗變得更加內向性,打造一個讓原住民和新來客產生良好溝通與對話的空間。

第一步是利用場地原本的高差,增加一些樓梯、圍墻和植物將四戶形成一個院子,一來是為游客提供相對安全的環境,二來營造不同于現狀完全開放社區的氛圍。

▼共享民宿總圖

早期村上設想把二樓統一連接起來,但是我們經過實地考察,每兩戶之間的通道單獨架設一個樓梯,這種方式最為節省和便捷。為了減輕上下樓的干擾,在一層增加一個連續的屋檐,從日常生活考慮為村民增加了檐下的灰空間,也保證上下樓的視覺的隱私。傳統建筑空間的特點與設計相結合,真正地營造出了“鄉村民宿”的氛圍。原住民和新來客的空間沒有明顯的分界,兩個空間彼此相容,逐漸過渡。

▼共享民宿立面圖

▼一層增加了連續的屋檐

建筑的主入口設置為從下面進入,形成入口的二次轉折,消化地形的高差關系。臺地高差所帶來的路徑變化,形成了入口處婉轉上山的體驗,這種體驗也延續了在村中行走的體驗。石頭小徑,來訪者拾級而上,獲得曲折迂回的體驗。

▼入口區域

辦理好入住后,在管家的帶領下,路過羅大爺的家門,路過曬著辣椒的長凳,路過在玩耍的兩小兒,眼前暖黃色的竹子,搭建“消除”人們之間心墻的樓梯。推開安裝了密碼鎖的竹門,鎖上了安全留下了“社交”的可能。

▼小石記山宿與村民

▼疊加的屋檐

▼客房內部

05. 向城市輸出鄉村價值,老齡化的趨勢抵不過“人情味的熱度”

伴隨著人們社會交往行為的產生,空間也活了起來,公共的空間是城市和鄉村的交匯,能夠在差異化的文化價值中,觸發眼神目光和行為的偶遇或日常的交談,給鄉村帶來一些新知、聯系和驚喜。

通過“村民家”的互動、村民自己種植的鄉土農產品、民宿空間的體驗等等,是鄉村反哺城市,向城市輸出鄉村價值。

▼街道視角

這種獨特的互動空間形式,也讓城市向鄉村源源不斷輸送“人氣”,而人氣是解決鄉村老齡化的妙藥,就是在保證隱私的基礎上,創造一個不同年齡層環境下,人與人之間相互溝通、交流的場所,年輕人可以向年長者請教經驗,老年人可以在周圍年輕人身上感受到青春活力。

▼在這個疊加的屋檐下,讓鄉村的“孤獨”慢慢蒸發

于共享民宿實踐中,最有趣,莫過于和村民之間的日常battle。因為涉及到自己家的改造,每戶村民特別上心,最難忘的事在于原以為特別容易“挑檐的拆除”,遇上了強烈的抵抗。在設計時我們希望拆掉統一做成屋檐,但是村民認為把挑檐拆了會影響自家房屋的結構,當時找來專業結構師給村民解釋,村民也不太相信,最終我們改變了屋檐設計,將挑檐包起來。

此項目也是駐場建筑師變成“唐僧”的過程,聽取村民意見,事無巨細的溝通過程逐漸獲得了村民的信任,村民由陌生到熟悉,不斷有村民向我們打聽“什么時候來改我們家呀”。

鄉村的運營像建筑空間產生的過程,是從民間開始實踐,一種自然生長的狀態,于最初的運營是能細水長流改變生態的關鍵,讓村民作為股東之一,并且被運營公司聘為管家,村民既可以守著自己家也可以有穩定的收入,通過動員地方人的互動、參與來增強他們的地方感和歸屬感。逐漸好的運營效果,希望這種模式能夠有新的發展,為當地村民帶來實惠。

▼小石記山宿

回想當初接到這個“不可能的任務”之時,既為一種嶄新的模式感到興奮,又誠惶誠恐的感覺到創新的不易。

根據既往的經驗,民宿的隔音問題、排水問題,上下樓層的干擾,房屋的結構與承重等等,會不會成為創新的阻礙?這種新的模型是否能長期運營而持續帶來收益?可以說在項目實施過程中我們是提心吊膽的去檢查各種可能出現的問題,直到民宿順利開業才松了一口氣。

我們觀察到原來最擔心的上下樓干擾問題最后并不明顯,村民都比較遵守契約,盡量不產生噪音,因為住客為自己家帶來實際收益,而住客也會有住在村民家的這種潛意識,雙方都非常尊重。同時樓下的住戶也會為樓上提供農家飯定制等便利,雙方的溝通非常融洽。

共享民宿項目是一個非常嶄新的嘗試,當然后續這種新的模式還會繼續發展,迭代。我們深信在這種不同人群的溝通中,新的價值才會不斷產生,最終得以改變鄉村的社區生態。

——李燁(時地建筑設計工作室主理人)

▼一層平面圖

▼二層平面圖

項目名稱:小石記山宿(共享民宿)

設計方:時地建筑設計工作室

項目設計 & 完成年份

設計時間:2019.6-2019.7

建設時間:2019.10-2020.12

主創及設計團隊:主持建筑師:李燁

項目主管/項目建筑師:李燁

設計團隊:張尋、楊麗君

項目地址:四川省彭州市金城社區

建筑面積:共享民宿室內改造面積:330.5平方米

攝影版權:存在建筑、有點編輯部、草木君

合作方:社區治理顧問:岳付飛

客戶:業主:彭州市金城社區

品牌:主要材料:鋼材、木材,石材,小青瓦,小青磚,竹子

更多相關內容推薦

評論(0)