皇城根底下的這片胡同,從東四頭條到現在的九條。據說從元代開始就是這樣的格局,至今未變。本次夢想改造家主角清華大學攝影系教授王堅的家就在東四六條上。

他剛搬進來時,院子仍透著莊嚴的氣派,如今已變成了大雜院。

[attach]470385[/attach]

王家的房子由新舊兩部分組成。內部貫通,新屋的二樓住著王堅的愛人和小外孫。一樓的廚房緊挨著老屋的兩個房間。北面沒有窗戶的房間住著女兒女婿。另一間是王堅的臥室、書房以及一家人的餐廳和客廳。門前的白楊樹和門后的老槐樹,則是王堅家房子的標志。

他剛搬進來時,院子仍透著莊嚴的氣派,如今已變成了大雜院。

[attach]470385[/attach]

王家的房子由新舊兩部分組成。內部貫通,新屋的二樓住著王堅的愛人和小外孫。一樓的廚房緊挨著老屋的兩個房間。北面沒有窗戶的房間住著女兒女婿。另一間是王堅的臥室、書房以及一家人的餐廳和客廳。門前的白楊樹和門后的老槐樹,則是王堅家房子的標志。

教書教了一輩子,王老師卻至今沒能有一張安靜的書桌。讀小學的外孫是一家人的寶貝,全家陽光最好的二樓空間和唯一的書桌都讓給了他。而教了一輩子書的王老師至今都沒能有一張自己的書桌。

教書教了一輩子,王老師卻至今沒能有一張安靜的書桌。讀小學的外孫是一家人的寶貝,全家陽光最好的二樓空間和唯一的書桌都讓給了他。而教了一輩子書的王老師至今都沒能有一張自己的書桌。

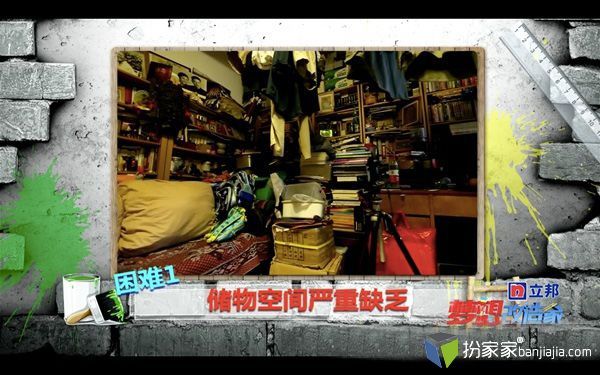

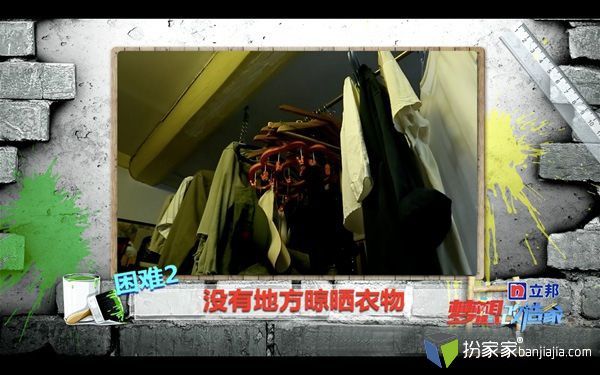

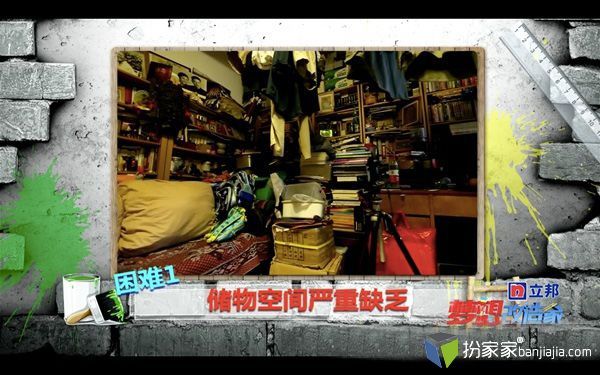

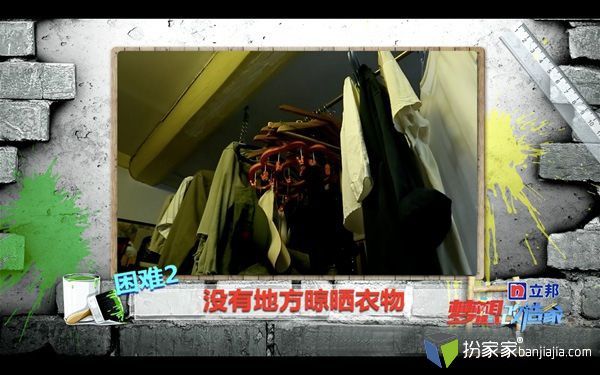

家里空間如此局促,也跟東西太多有關。在這兒生活了一輩子,家儼然成了一座“記憶博物館”。王堅從事了一輩子攝影,光膠片和負片就有上萬券,再加上七八千本書,屋里幾乎沒有了落腳的地方,甚至連晾衣服的地方都沒有。

家里空間如此局促,也跟東西太多有關。在這兒生活了一輩子,家儼然成了一座“記憶博物館”。王堅從事了一輩子攝影,光膠片和負片就有上萬券,再加上七八千本書,屋里幾乎沒有了落腳的地方,甚至連晾衣服的地方都沒有。

三大困難:

然而住了一輩子的老房子,住了一輩子的北京城,誰也舍不得離開滿是回憶的老宅。如何滿足一家人各種各樣的實際需求,又要在心理層面上保留一家人對老屋的感情?兩個月的時間,琚賓向王堅一家交出了滿意的答卷。

三大困難:

然而住了一輩子的老房子,住了一輩子的北京城,誰也舍不得離開滿是回憶的老宅。如何滿足一家人各種各樣的實際需求,又要在心理層面上保留一家人對老屋的感情?兩個月的時間,琚賓向王堅一家交出了滿意的答卷。

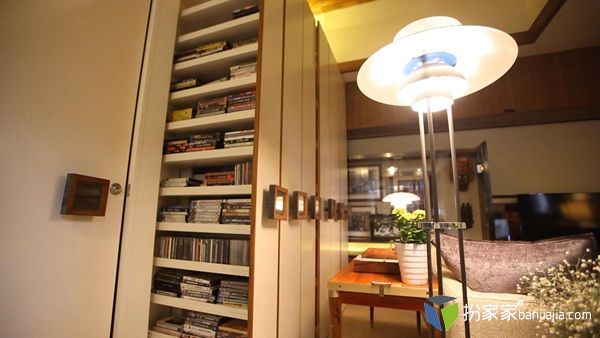

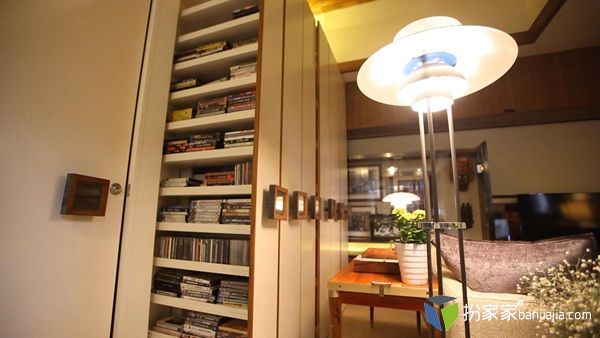

改造一:儲物空間

儲物是王老師家最頭疼的問題,特別是那七八千本藏書、上萬卷膠卷和滿坑滿谷的雜物。琚賓專門向家具廠專門定制了檔案柜式書柜,利用導軌,使看起來整體的柜子,變成了可靈活抽拉的儲存空間。

改造一:儲物空間

儲物是王老師家最頭疼的問題,特別是那七八千本藏書、上萬卷膠卷和滿坑滿谷的雜物。琚賓專門向家具廠專門定制了檔案柜式書柜,利用導軌,使看起來整體的柜子,變成了可靈活抽拉的儲存空間。

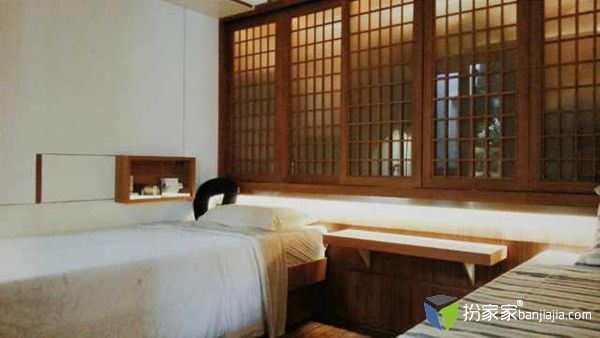

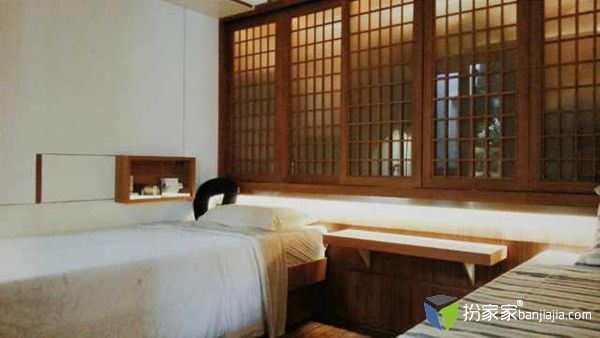

客廳內側的臥室,設置了兩張量身定制的床,供阿姨和小外孫休息。大量安排的柜子,也為他們提供了足夠的儲物空間。

客廳內側的臥室,設置了兩張量身定制的床,供阿姨和小外孫休息。大量安排的柜子,也為他們提供了足夠的儲物空間。

二樓的空間全部留給了小夫妻,在保證了私密性的前提下,還特別增加了大量的儲物空間。

二樓的空間全部留給了小夫妻,在保證了私密性的前提下,還特別增加了大量的儲物空間。

改造二:百年老屋的安全隱患

房子雖然曾經翻修過,但因為房齡已經接近兩百年,仍然存在許多安全隱患。

改造二:百年老屋的安全隱患

房子雖然曾經翻修過,但因為房齡已經接近兩百年,仍然存在許多安全隱患。

琚賓和施工隊使用傳統工藝在木梁上箍了九個鐵環,使梁木的木纖維不再膨脹。在主梁兩端的墻體上也使用了鋼架進行加固。同時,把主梁留出,剩下的地方全部用石膏板進行吊頂,讓整個客廳空間顯得大氣而通透。頂上露出的木梁,輕巧地點出了老房子的滄桑和歷史。

琚賓和施工隊使用傳統工藝在木梁上箍了九個鐵環,使梁木的木纖維不再膨脹。在主梁兩端的墻體上也使用了鋼架進行加固。同時,把主梁留出,剩下的地方全部用石膏板進行吊頂,讓整個客廳空間顯得大氣而通透。頂上露出的木梁,輕巧地點出了老房子的滄桑和歷史。

改造三:露臺、樓梯

改造三:露臺、樓梯

出于安全考慮,樓頂天臺是王老師和小外孫的禁地。對于這片區域,琚賓也進行了新的改造。經過圍合處理的天臺既增加了安全感更顯得十分美觀,特意鋪設的室外木地板又讓這個空間顯得溫暖舒適。

出于安全考慮,樓頂天臺是王老師和小外孫的禁地。對于這片區域,琚賓也進行了新的改造。經過圍合處理的天臺既增加了安全感更顯得十分美觀,特意鋪設的室外木地板又讓這個空間顯得溫暖舒適。

[attach]470350[/attach]

[attach]470350[/attach]

此外琚賓還在一樓轉角處增加了三級緩坡踏步,減緩了樓梯的坡度,而不銹鋼框架的運用,也使得這個空間顯得輕盈美觀。考慮到原有樓梯有部分的承重功能,琚賓特別增加了一堵墻來增加支撐。重新改造的露臺,不僅為王家人提供了放松休閑的區域。也為曾經嚴重困擾了一家人的晾曬衣物的問題,提供了一個最合適的場所。

此外琚賓還在一樓轉角處增加了三級緩坡踏步,減緩了樓梯的坡度,而不銹鋼框架的運用,也使得這個空間顯得輕盈美觀。考慮到原有樓梯有部分的承重功能,琚賓特別增加了一堵墻來增加支撐。重新改造的露臺,不僅為王家人提供了放松休閑的區域。也為曾經嚴重困擾了一家人的晾曬衣物的問題,提供了一個最合適的場所。

改造四:廚房、衛生間

[attach]470353[/attach]

此外,琚賓還重新規劃了廚房空間,加大了玻璃窗戶,讓整個空間顯得明亮而溫馨。靠墻設置的超長櫥柜平臺,既不占用空間,在臺面高度上也根據阿姨的要求,量身訂制。樓梯底部的衛生間增加了干濕分離的設置。明亮通透的內部環境,干濕分離的設計,讓一家人終于可以跟曾經狹小逼仄的衛生間告別。

改造四:廚房、衛生間

[attach]470353[/attach]

此外,琚賓還重新規劃了廚房空間,加大了玻璃窗戶,讓整個空間顯得明亮而溫馨。靠墻設置的超長櫥柜平臺,既不占用空間,在臺面高度上也根據阿姨的要求,量身訂制。樓梯底部的衛生間增加了干濕分離的設置。明亮通透的內部環境,干濕分離的設計,讓一家人終于可以跟曾經狹小逼仄的衛生間告別。

[attach]470356[/attach]

[attach]470356[/attach]

改造五:外立面

在王老師一家鐘愛的四合院里有座加建的紅色小樓,十分突兀。因此讓這幢建筑與周圍老房子的氛圍融為一體,在這次的改造中也有著重要的意義。

改造五:外立面

在王老師一家鐘愛的四合院里有座加建的紅色小樓,十分突兀。因此讓這幢建筑與周圍老房子的氛圍融為一體,在這次的改造中也有著重要的意義。

琚賓打掉了原有的瓷磚,將整裝房子漆成了白色。在風格上,琚賓選擇了古典和現代的沖撞。經過處理后的米白色外立面,在前后兩棵古樹的映襯下,顯得輕盈而簡約。

琚賓打掉了原有的瓷磚,將整裝房子漆成了白色。在風格上,琚賓選擇了古典和現代的沖撞。經過處理后的米白色外立面,在前后兩棵古樹的映襯下,顯得輕盈而簡約。

改造六:老物件

王堅家保存著許多老祖宗留下來的老物件,琚賓讓這些老物件們又有了新生命。比如王老師母親留下的兩個樟木箱子,其中一個改造成了茶幾,既曾經的記憶又增加了實用性。

改造六:老物件

王堅家保存著許多老祖宗留下來的老物件,琚賓讓這些老物件們又有了新生命。比如王老師母親留下的兩個樟木箱子,其中一個改造成了茶幾,既曾經的記憶又增加了實用性。

改造七:防水和隔熱

在看不見的地方,琚賓也下了一番苦心。這座近兩百年的老房子常年潮濕,因此防水是一個特別嚴重的問題。而且房子是平頂,屋頂又比較薄,夏熱冬冷。

本次改造最重要的基礎工程就是防水,而且是內外雙層防水。同時專門使用特殊的保溫材料,在二樓做了保溫隔熱處理,適合北方的氣候。

經過琚賓的重新設計,這個原本十分突兀的建筑和擁擠的老房子,變成了一套地標式的精致住房。

改造七:防水和隔熱

在看不見的地方,琚賓也下了一番苦心。這座近兩百年的老房子常年潮濕,因此防水是一個特別嚴重的問題。而且房子是平頂,屋頂又比較薄,夏熱冬冷。

本次改造最重要的基礎工程就是防水,而且是內外雙層防水。同時專門使用特殊的保溫材料,在二樓做了保溫隔熱處理,適合北方的氣候。

經過琚賓的重新設計,這個原本十分突兀的建筑和擁擠的老房子,變成了一套地標式的精致住房。

[attach]470366[/attach]

[attach]470367[/attach]

[attach]470366[/attach]

[attach]470367[/attach]

[attach]470374[/attach]

[attach]470374[/attach]

他剛搬進來時,院子仍透著莊嚴的氣派,如今已變成了大雜院。

[attach]470385[/attach]

王家的房子由新舊兩部分組成。內部貫通,新屋的二樓住著王堅的愛人和小外孫。一樓的廚房緊挨著老屋的兩個房間。北面沒有窗戶的房間住著女兒女婿。另一間是王堅的臥室、書房以及一家人的餐廳和客廳。門前的白楊樹和門后的老槐樹,則是王堅家房子的標志。

他剛搬進來時,院子仍透著莊嚴的氣派,如今已變成了大雜院。

[attach]470385[/attach]

王家的房子由新舊兩部分組成。內部貫通,新屋的二樓住著王堅的愛人和小外孫。一樓的廚房緊挨著老屋的兩個房間。北面沒有窗戶的房間住著女兒女婿。另一間是王堅的臥室、書房以及一家人的餐廳和客廳。門前的白楊樹和門后的老槐樹,則是王堅家房子的標志。

教書教了一輩子,王老師卻至今沒能有一張安靜的書桌。讀小學的外孫是一家人的寶貝,全家陽光最好的二樓空間和唯一的書桌都讓給了他。而教了一輩子書的王老師至今都沒能有一張自己的書桌。

教書教了一輩子,王老師卻至今沒能有一張安靜的書桌。讀小學的外孫是一家人的寶貝,全家陽光最好的二樓空間和唯一的書桌都讓給了他。而教了一輩子書的王老師至今都沒能有一張自己的書桌。

家里空間如此局促,也跟東西太多有關。在這兒生活了一輩子,家儼然成了一座“記憶博物館”。王堅從事了一輩子攝影,光膠片和負片就有上萬券,再加上七八千本書,屋里幾乎沒有了落腳的地方,甚至連晾衣服的地方都沒有。

家里空間如此局促,也跟東西太多有關。在這兒生活了一輩子,家儼然成了一座“記憶博物館”。王堅從事了一輩子攝影,光膠片和負片就有上萬券,再加上七八千本書,屋里幾乎沒有了落腳的地方,甚至連晾衣服的地方都沒有。

三大困難:

然而住了一輩子的老房子,住了一輩子的北京城,誰也舍不得離開滿是回憶的老宅。如何滿足一家人各種各樣的實際需求,又要在心理層面上保留一家人對老屋的感情?兩個月的時間,琚賓向王堅一家交出了滿意的答卷。

三大困難:

然而住了一輩子的老房子,住了一輩子的北京城,誰也舍不得離開滿是回憶的老宅。如何滿足一家人各種各樣的實際需求,又要在心理層面上保留一家人對老屋的感情?兩個月的時間,琚賓向王堅一家交出了滿意的答卷。

改造一:儲物空間

儲物是王老師家最頭疼的問題,特別是那七八千本藏書、上萬卷膠卷和滿坑滿谷的雜物。琚賓專門向家具廠專門定制了檔案柜式書柜,利用導軌,使看起來整體的柜子,變成了可靈活抽拉的儲存空間。

改造一:儲物空間

儲物是王老師家最頭疼的問題,特別是那七八千本藏書、上萬卷膠卷和滿坑滿谷的雜物。琚賓專門向家具廠專門定制了檔案柜式書柜,利用導軌,使看起來整體的柜子,變成了可靈活抽拉的儲存空間。

客廳內側的臥室,設置了兩張量身定制的床,供阿姨和小外孫休息。大量安排的柜子,也為他們提供了足夠的儲物空間。

客廳內側的臥室,設置了兩張量身定制的床,供阿姨和小外孫休息。大量安排的柜子,也為他們提供了足夠的儲物空間。

二樓的空間全部留給了小夫妻,在保證了私密性的前提下,還特別增加了大量的儲物空間。

二樓的空間全部留給了小夫妻,在保證了私密性的前提下,還特別增加了大量的儲物空間。

改造二:百年老屋的安全隱患

房子雖然曾經翻修過,但因為房齡已經接近兩百年,仍然存在許多安全隱患。

改造二:百年老屋的安全隱患

房子雖然曾經翻修過,但因為房齡已經接近兩百年,仍然存在許多安全隱患。

琚賓和施工隊使用傳統工藝在木梁上箍了九個鐵環,使梁木的木纖維不再膨脹。在主梁兩端的墻體上也使用了鋼架進行加固。同時,把主梁留出,剩下的地方全部用石膏板進行吊頂,讓整個客廳空間顯得大氣而通透。頂上露出的木梁,輕巧地點出了老房子的滄桑和歷史。

琚賓和施工隊使用傳統工藝在木梁上箍了九個鐵環,使梁木的木纖維不再膨脹。在主梁兩端的墻體上也使用了鋼架進行加固。同時,把主梁留出,剩下的地方全部用石膏板進行吊頂,讓整個客廳空間顯得大氣而通透。頂上露出的木梁,輕巧地點出了老房子的滄桑和歷史。

改造三:露臺、樓梯

改造三:露臺、樓梯

出于安全考慮,樓頂天臺是王老師和小外孫的禁地。對于這片區域,琚賓也進行了新的改造。經過圍合處理的天臺既增加了安全感更顯得十分美觀,特意鋪設的室外木地板又讓這個空間顯得溫暖舒適。

出于安全考慮,樓頂天臺是王老師和小外孫的禁地。對于這片區域,琚賓也進行了新的改造。經過圍合處理的天臺既增加了安全感更顯得十分美觀,特意鋪設的室外木地板又讓這個空間顯得溫暖舒適。

[attach]470350[/attach]

[attach]470350[/attach]

此外琚賓還在一樓轉角處增加了三級緩坡踏步,減緩了樓梯的坡度,而不銹鋼框架的運用,也使得這個空間顯得輕盈美觀。考慮到原有樓梯有部分的承重功能,琚賓特別增加了一堵墻來增加支撐。重新改造的露臺,不僅為王家人提供了放松休閑的區域。也為曾經嚴重困擾了一家人的晾曬衣物的問題,提供了一個最合適的場所。

此外琚賓還在一樓轉角處增加了三級緩坡踏步,減緩了樓梯的坡度,而不銹鋼框架的運用,也使得這個空間顯得輕盈美觀。考慮到原有樓梯有部分的承重功能,琚賓特別增加了一堵墻來增加支撐。重新改造的露臺,不僅為王家人提供了放松休閑的區域。也為曾經嚴重困擾了一家人的晾曬衣物的問題,提供了一個最合適的場所。

改造四:廚房、衛生間

[attach]470353[/attach]

此外,琚賓還重新規劃了廚房空間,加大了玻璃窗戶,讓整個空間顯得明亮而溫馨。靠墻設置的超長櫥柜平臺,既不占用空間,在臺面高度上也根據阿姨的要求,量身訂制。樓梯底部的衛生間增加了干濕分離的設置。明亮通透的內部環境,干濕分離的設計,讓一家人終于可以跟曾經狹小逼仄的衛生間告別。

改造四:廚房、衛生間

[attach]470353[/attach]

此外,琚賓還重新規劃了廚房空間,加大了玻璃窗戶,讓整個空間顯得明亮而溫馨。靠墻設置的超長櫥柜平臺,既不占用空間,在臺面高度上也根據阿姨的要求,量身訂制。樓梯底部的衛生間增加了干濕分離的設置。明亮通透的內部環境,干濕分離的設計,讓一家人終于可以跟曾經狹小逼仄的衛生間告別。

[attach]470356[/attach]

[attach]470356[/attach]

改造五:外立面

在王老師一家鐘愛的四合院里有座加建的紅色小樓,十分突兀。因此讓這幢建筑與周圍老房子的氛圍融為一體,在這次的改造中也有著重要的意義。

改造五:外立面

在王老師一家鐘愛的四合院里有座加建的紅色小樓,十分突兀。因此讓這幢建筑與周圍老房子的氛圍融為一體,在這次的改造中也有著重要的意義。

琚賓打掉了原有的瓷磚,將整裝房子漆成了白色。在風格上,琚賓選擇了古典和現代的沖撞。經過處理后的米白色外立面,在前后兩棵古樹的映襯下,顯得輕盈而簡約。

琚賓打掉了原有的瓷磚,將整裝房子漆成了白色。在風格上,琚賓選擇了古典和現代的沖撞。經過處理后的米白色外立面,在前后兩棵古樹的映襯下,顯得輕盈而簡約。

改造六:老物件

王堅家保存著許多老祖宗留下來的老物件,琚賓讓這些老物件們又有了新生命。比如王老師母親留下的兩個樟木箱子,其中一個改造成了茶幾,既曾經的記憶又增加了實用性。

改造六:老物件

王堅家保存著許多老祖宗留下來的老物件,琚賓讓這些老物件們又有了新生命。比如王老師母親留下的兩個樟木箱子,其中一個改造成了茶幾,既曾經的記憶又增加了實用性。

改造七:防水和隔熱

在看不見的地方,琚賓也下了一番苦心。這座近兩百年的老房子常年潮濕,因此防水是一個特別嚴重的問題。而且房子是平頂,屋頂又比較薄,夏熱冬冷。

本次改造最重要的基礎工程就是防水,而且是內外雙層防水。同時專門使用特殊的保溫材料,在二樓做了保溫隔熱處理,適合北方的氣候。

經過琚賓的重新設計,這個原本十分突兀的建筑和擁擠的老房子,變成了一套地標式的精致住房。

改造七:防水和隔熱

在看不見的地方,琚賓也下了一番苦心。這座近兩百年的老房子常年潮濕,因此防水是一個特別嚴重的問題。而且房子是平頂,屋頂又比較薄,夏熱冬冷。

本次改造最重要的基礎工程就是防水,而且是內外雙層防水。同時專門使用特殊的保溫材料,在二樓做了保溫隔熱處理,適合北方的氣候。

經過琚賓的重新設計,這個原本十分突兀的建筑和擁擠的老房子,變成了一套地標式的精致住房。

[attach]470366[/attach]

[attach]470367[/attach]

[attach]470366[/attach]

[attach]470367[/attach]

[attach]470374[/attach]

[attach]470374[/attach]

贊

0

評論(6)