很多先進的建筑技術隨著建筑業的發展得以應用,木結構是一項古老的建筑技術

宋朝時系統的編制成中國最古老的建筑結構規范《營造法式》

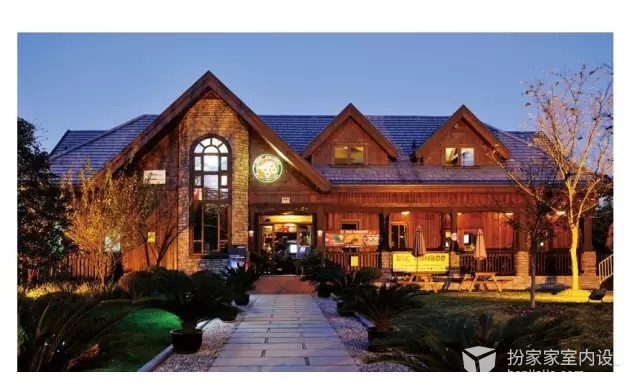

近千年來木結構一直是重要的建筑技術,我國木材資源相對匱乏,不能大面積的應用

隨著經濟的發展,從國外進口木材來建造屬于自己的木結構房子越來越成為現實

本文以普通辦公樓:三層;層高均3m;平面12(寬:6+6)x 18(長:6+6+6)米

混凝土框架和木結構框架做對比分析。下文中均以WF(Wooden Frame)

代表木框架;RCF(Reinforced Concrete Frame)代表鋼筋混凝土框架;

首先地震是如何對地面建筑物產生破壞的呢?

地震發生時是以震源為中心向四周傳遞地震波,地震波由橫波和縱波組成

縱波的傳遞速度約為5.6Km/s,橫波的傳遞速度約為3~5Km/s;在震源距地面20公里時

兩種波傳遞時差約為10秒,這個時差至關重要,因為縱波帶來的感覺是上下震動

可以趁機逃出建筑物,橫波帶來的感覺是左右晃動,這時幾乎無法站立,無法逃生。

縱波對應的是豎向地震作用,橫波對應的是水平地震作用,《建筑抗震設計規范》

對豎向地震僅要求在8、9度時的大跨度和長懸臂以及9度時的高層建筑才計算,

豎向與水平地震作用計算的地震力對比約為:1:1.6;豎向地震力相對較小,

結構的豎向承載力儲備富余度大,故豎向地震一般不考慮,本文中的木結構不考慮豎向地震

水平地震是抗震的關鍵點,通俗一點講水平地震作用施加給建筑物的是一個快速波動的水平加速度

可以簡單的用牛頓第二定律F=ma來理解,工程中此公式為:

其次,木材具有良好的彈性和韌性,木材由粗纖維成束狀組合而成

順紋強度很高,能承擔較大的拉壓應力,抗沖擊能力很強。

生活中遇到臺風暴雨惡劣氣候時,經常有樹木連根拔起,

但是樹干折斷的較少,正是因為木纖維有足夠的韌性。

所以木材用于結構構件時能做到變形大釋放地震能量而不破壞,

有較強的抗震性能。混凝土材料屬于脆性材料,

剛度大吸收地震能量大,容易形成裂縫導致破壞。

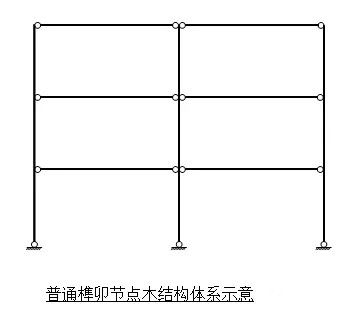

再次,節點設計方面,筆者認為古代木結構的榫卯結合的節點并非抗震有利節點

很多資料一再強調榫卯節點是古代木結構抗震的精髓

認為這種節點在地震作用下可以有足夠的活動空間而不破壞同時釋放地震能量,

這種理解是錯誤的抗震理解,這恰恰違背了抗震概念里的“強節點,弱構件”的理念,

榫卯節點實質上是在削弱節點區的桿件,梁柱連接時,柱身相應區域開洞俗稱榫眼,

梁端削出凸頭俗稱榫頭,頭眼插接形成榫卯節點,無論是梁端還是柱根都做了削弱處理,

該節點按現代結構力學構造為鉸接節點,梁柱要滿足承載力要求時需加大截面尺寸,

造成肥梁胖柱的實際效果,即“強構件,弱節點”的錯誤抗震理念。

木結構體系中的柱腳一般采用插入式的鉸接柱腳,以下圖為例進行力學說明:

[attach]620388[/attach]

由上圖可知,采用榫卯節點的結構體系有機構的嫌疑,

如果截面尺度較大時鉸接節點可以接近半剛性連接節點,

極少數做的嚴密時才能達到剛接效果,從這里可以得出結論,

榫卯節點是不利于抗震的,如果說榫卯節點因為留有空隙可以在地震作用時釋放能量,

但同時有極大的垮塌風險。

古代建筑留存到現在依然矗立不倒且經歷地震的

一方面是古代建筑成千上萬留存下來鳳毛麟角,沒有統計意義;

另一方面留存下來的古建普遍存在截面尺度較大,節點處理相對合理,

能夠做到榫卯嚴密,形成剛性或半剛性連接(如日本京都清水寺千年古建)。

榫卯結合的節點在古代是因為技術條件所限,退而求其次的做法,

對工藝要求較高,在一些仿古建筑高度不高,對節點美觀要求較高的地方,可繼續采用。

木框架節點的連接嚴重影響木結構整體抗側力水平,

這也是木框架一直發展不起來的主要原因,筆者認為隨著鋼結構的發展,

鋼木結合的節點是有發展前景的,鋼制連接點因為強度大,能傳遞桿端內力,

同時不削弱桿件自身承載力,能滿足抗震要求。

節點知識有很多需要全部了解需要一些時間

還不如直接的看個比較全面節點教學

∨

贊

0

評論(1)