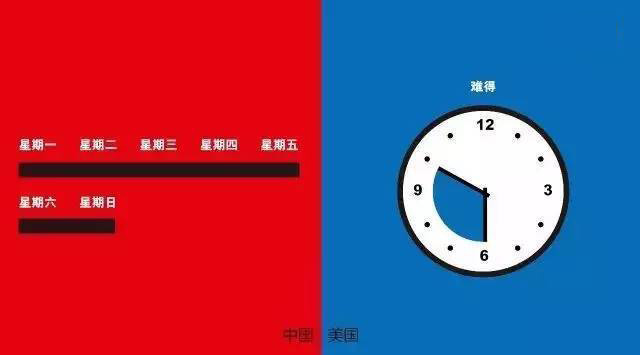

01 加班

中:常年“5+2”,非常六加一,白加黑……(反正作為一個設計師你肯定懂的)

美:很少加班,加班到10點是非常偶爾的。

02 收費

中:國內按照國家設計收費標準,結合行規,每個平方米多少錢。加上惡性競爭,設計費用低,面對甲方無情的改改改,改到天荒地老,還沒有“法律”效應。

美:按照小時取費,一個項目需要多少時間去完成,項目主管按照時間分配任務,即通過時間來控制成本。在美國,兩家景觀公司之間收費標準可能差很遠。至于后期的修改,都是提前商定好的,超出時間甲方相應的追加設計費用。

03 周期

中:項目周期相對集中(你懂的,deadline是死的,就算沒時間明天一早也得出文本。)

美:項目周期長,審批時間也很長,施工則需要排期,一段時間內手上可能有好幾個項目。

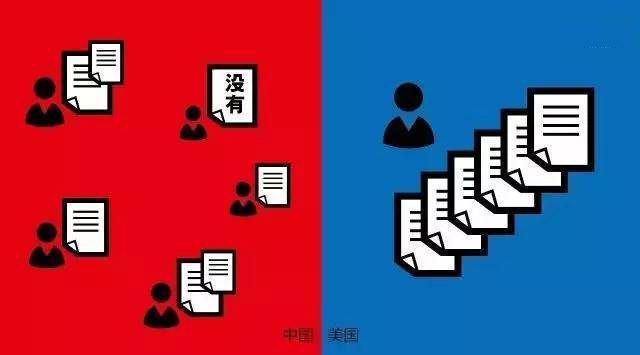

04 前期資料

中:前期資料不完善,甲方沒辦法提供合理的需求、市政數據分散在政府各部門、社會、政策等因素眾多,潛規則都是設計方自行解決,費時費力然而并沒有費用……

美:市政資料相對完善,甲方會盡可能提供前期資料,沒有的則會請專業(如測繪公司)公司來做,并給出相應的時間,費用由甲方承擔,落實在合同上。

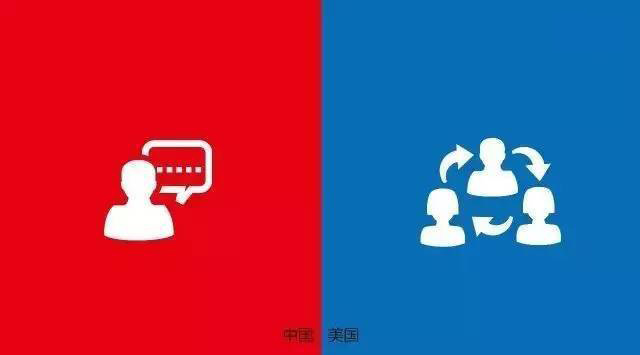

05 前期調研vs方案設計

中:大量時間用在項目效果表現上,而前期調研用戶需求方面比較薄弱。

美:前期調研非常細,(不管是商業還是公共空間)在前期設計階段會請項目周邊的居民來參加,看居民是否滿意,居民可提出自己的要求,自由發言。而設計方案就需要根據這些需求做調整,但設計有自己的體系、流程,在做了大量分析后,會做一個落實性非常強的方案,設計起來比較快。

06 前期策劃vs后期運營

中:純景觀設計公司都不太會看重這兩塊,考慮更多的是環境,生態的東西,大部分都認為經濟性、運營應該由甲方來完成。所以設計出來的東西有點想當然,后期運營管理公司會非常頭疼。當然設計給房地產帶來多少溢價,對政府整體的費用的減少,會從施工的成本,生態的角度去給甲方算一筆大帳,但是具體后期運營細節會比較少。相反的,上市類、出資方景觀公司可能會看中這個,以這兩塊來主導設計。

美:大一點的公司內部會有各種專業人士,包括策劃、市場、運營等等,小一點的公司在專業上分的比較細,但是一個主創會是個綜合性人才,可能除了設計之外還負責市場等工作,項目設計的過程中還會加入財務人員。所以小型公司可能更偏重于在美國當地的某個區域做項目,外部合作成熟度也比較高。

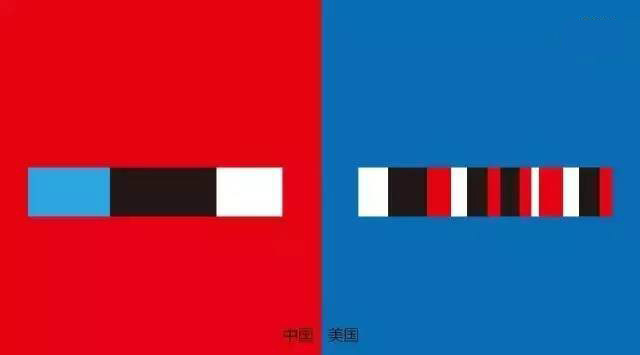

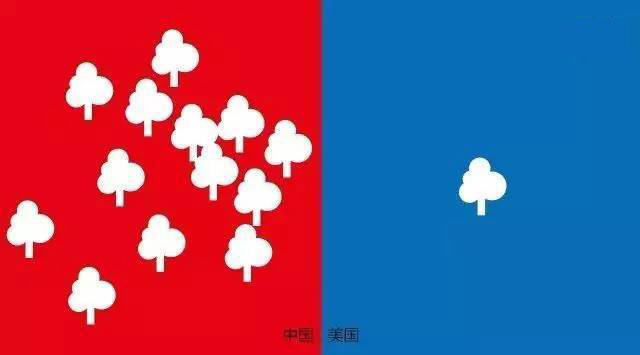

07 審美

中:填滿

美:留白

08 東方設計vs西方設計

中:中國人喜歡學西方,不管是方式還是設計風格。很多設計只是拿國外的東西當衣服穿在了身上而已。(當然和某些政府甲方的“表面”需要也有關系。噓~)

美:美國的大多數設計不會把兩個完全不一樣的東西牽強地結合在一起,你可以有一個中式園林,同時旁邊也可以有一個非常現代的設計,它們同時滿足兩種不同的需求,而并不需要把它們“完美”地結合在一起。

09 文化沖突

中:國內不同地域的文化也存在沖突,但在設計層面,種族和階層上沒有很突出......

美:在美國的中國設計師是很難受的,比如美國人講一個笑話是有當地的歷史背景,若不了解,就覺得不好笑,笑話和幽默有關,而幽默又是與甲方建立信任的一方面,所以類似的情況就很難。還有一次某個項目效果圖里沒有出現黑人,甲方就提出異議,在中國盡量是要求完美而p掉很多東西,而美國是求真實。那這種種族和階層的事情作為中國設計師來講可能也是沒有注意到的。

10 甲方

中美:在這點上大家幾乎是一樣的,甲方成分比較復雜,也可能有好多個甲方,匯報方案的時候甚至需要給不同甲方不同的版本。

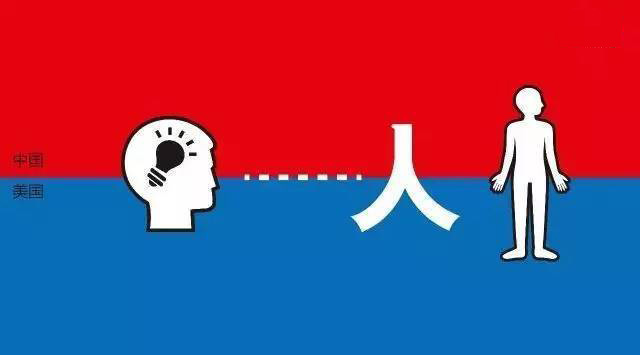

11 以人為本

中美:現在國內提的最多的是客戶痛點,用戶需求,我們越來越多的從客戶和用戶層面去考慮問題,而非自己角度去考慮了,風格不是關鍵,能給大媽提供跳廣場舞的空間就可以了。美國就更不用說了,一開頭就是居民參與其中的。

設計師不該在技術上過分求創新,而是應該從人們如何生活的角度,從人與人連接的角度去考慮設計,不知是否會更好呢?

想不懂跟聰明有什么必然聯系,即使聰明,又有什么優越感呢?沒感覺中國人的聰明帶來了什么與眾不同!除了山寨

所以說中國人累 但是也是很聰明的

哈哈是的

所以說中國人累 但是也是很聰明的

所以說中國人累 但是也是很聰明的